「ワークショップのためのものづくり」の最前線に挑む

わたしたちは商業化のためのものづくりとは一線を画す、面白さファーストの「ワークショップのためのものづくり」に挑んでいます。

このプロジェクトでは、天体望遠鏡や青写真カメラなどの、黎明期の構造を参考にしたアナログ教材を、技術パートナーが共同開発します。

その教材を本格的な設備やこだわりの手法で製作するワークショップを、開発者自身が実践します。

採用元に権利が帰属する雇用やボランティアとは異なり、教材はものづくりパートナーの共同著作物です。

そのため「従うべき既定業務」などというものはなく、何をどのように開発するのか話し合い、主体的に決めていきます。

運営は当団体が支援するため、ご自身が決めた関わり方で、技術に集中して参加できます。

冒険と探究のプロジェクトへの、あなたの合流をお待ちしています。

「ワークショップのためのものづくり」とは

ものづくりのココロを共有する

開発者自身がものづくりワークショップを実践します。

ものづくりへの熱量や使い手への思いやりは、開発者だからこそ伝えられるものです。

またワークショップでは、原理の考察、手順検討、製作、テスト・試用までの、一連のプロセスを体験します。

現実社会でチームが協働する面白さや、できた喜びを分かち合う楽しさを、日頃エンジニアが行っている開発現場の再現から先取りしてもらう狙いです。

A

主なプロジェクトの実績

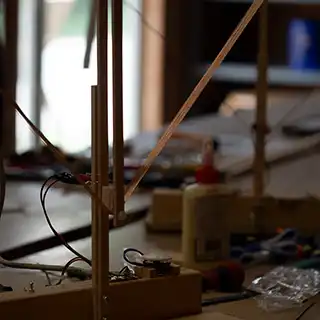

企画と開発計画を話し合うプロジェクト会議の後、要素・部品別に展開した各ものづくりパートナーの個別開発を持ち寄り、試作品の全体を統合する開発スタイルです。

ワークショップごとの教材のプレ加工と会場設営は協力して行い、開催後に振り返り次の活動に活かします。

そのためワークショップ当日を含めても、現在のところ平均では月1回つくば市内で集まる程度、会費などの経費もかかりません。

メーリングリストとファイル共有システムを利用した、自宅での個別開発が主です。

ワープショップの内容は、参加者募集ページをご参照ください。

LINEの友だちに追加いただけると、開催のご案内やニュースレターをお送りします。

自作望遠鏡で見る星空観察の集い

筑波地区の廃校の屋上ドームに残された、大型天体望遠鏡を復活させたい。そう願う愛好家たちと、自分で星を見る楽しさを伝えたいと企画が始まりました。

完成品を買うことが当たり前の現代に、敢えて自分で望遠鏡を作り、自分の力で星を見ます。

かつて軍用だった望遠鏡をガリレイが夜空に向けた瞬間から、この技術は人類の世界観を次々と塗り変えてきました。ワークショップでは先人たちに倣い、光学実験から望遠鏡の開発を追体験します。

【諸元】ケプラー式,口径4cm,アクロマート,ファインダ,垂直駆動雲台

手作りカメラで撮る"青のまち"

ワークショップのため小田地区に通ううち、戦国の城郭を遺す街並みの美しさに魅了されました。この”まち”を撮影する、素朴で優しい青写真カメラを作りたい。

この感光紙の原理(ジアゾ反応)は、19世紀の天文学者ジョン・ハーシェルが様々な物質の太陽スペクトルの光化学実験から発見し、後に機械や建築図面の複写(青焼き)技術として産業を支えました。

当時に想いを馳せながら、最後に自作カメラを携え小田のまちを試し撮影します。

【諸元】ジアゾ感光紙,単レンズ,スクリーン(カメラ・オブスキュラ),ホルダー

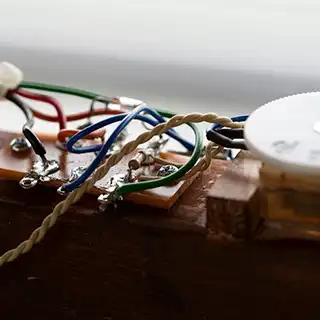

電池の要らないラジオでまち探検

電源がなくても、空間の電波のエネルギーを直接音に変えて放送が聴けるラジオがあります。北海道地震による長期停電が、この「ゲルマニウムラジオ」を思い出すきっかけをくれました。

電子回路やアンテナから自作したラジオを持ち、日常では気にも留めない不思議な電波の世界を感じながら、茨城放送の送信局(1458kHz)のお膝元、吉瀬地区を探検しました。この送信局は近い将来送信停止すると思われるため、感度を上げるか、FMラジオを開発したいです。

【諸元】ゲルマニウムダイオード,セラミックイヤホン,ループアンテナ

手作り食器で竹ご飯&竹遊び

私たちが初めてひらいたワークショップです。

茎崎地区の方のご厚意で、竹林整備が大変なので何かに使えないか、とお話をいただき企画が始まりました。

六斗の森キャンプ場で、1本ものの竹からお昼ごはんを作りました。竹に米を詰めて火にくべ、爽やかな香りのご飯を焚きました。コップや箸も竹から手作りです。午後からは同じく竹製の水鉄砲で、駄菓子の的あて大会をしました。威力や命中精度を上げるため、それぞれが水鉄砲に独自の改造を施し、熱が入りました。

【諸元】いぼ竹,孟宗竹,竹ご飯,竹食器,水鉄砲

ものづくりパートナーにインタビュー

-

プロジェクトではどんな人と活動してみたいですか?

工作技術がある人で柔軟な発想ができる。 色々な方とあってお話をするととても刺激を受けます。 オリジナリティのある人。 子供目線で見られる人。 頭や口だけでなく、よく手が動いて色々試そうとする方。

-

これからどんな教材やワークショップを作ってみたいですか?

60mm屈折望遠鏡。 現行4cmケプラー式のバージョンアップ。 とりあえず再開発中の青写真カメラを仕上げる。 太陽を青写真(近紫外線)撮影してみたい。 スピーカ、できれば蝋管蓄音機? ゲルマニウムラジオの高感度化。 通信の原理を伝えるゲーム...

-

プロジェクトに参加した目的を教えてください。

何らかの社会活動を継続する。 リアルなものづくりの醍醐味を年少者に継承するする機会をえるため。 クータを見て、市民望遠鏡のアイデアが面白そうだと思って。 望遠鏡づくりの指導。 会社員時代に、あまり自分の子どもと遊べなかったので。

-

プロジェクトのどこに共感しましたか?

望遠鏡製作および観測会。 めーさんのこれまでのあゆみの話を見て。似たようなことを子供の頃に考えていました。 商業的や安直ではない体験の場を提供すること。 望遠鏡の再生。 技術者しか体験しにくい、ものづくりの面白さを一般の方にも知ってほしかっ...

-

参加前から、関連するお仕事や活動などの経験がありましたか?

子供向け科学の集いの実施。 スターキャッチコンテスト用望遠鏡製作会(高校生向け)。 全くありませんでした。 小学生向け工作教室。 大人の技術者向けの講演しか、やったことがありませんでした。

-

参加してみて、どのように感じましたか?

何ができるのか、正直不安でした。とりあえずやってみよう!みたいな気持ちが先行していました。何度か参加させて頂いておりますが、最後の観測会の時には、皆さんすっかり仲良くなって、楽しそうに月を見ている姿を見て、私まで嬉しくなります。 参加者にも...

-

続けるための障害や、その対策があれば教えてください。

あくまで空いている時間で対応する。 相互の技術と意思の疎通とスタッフ不足。 職場や身近な人たちの理解に恵まれていて、今のところ、問題はありません。強いて言うなば、「普段から仕事を頑張ってする」です。 (ワークショップ当日の)拘束時間が長い。...

愛好家のための地域活動インターン

男女雇用機会均等法の施行から程なく、私は女性総合職として、大手製造業でエンジニアの仕事に就きました。

制度も文化も整わない中、夫に家事と育児を託し、稼ぎ頭からは外れた新規事業プロジェクトばかり、終には開発から企画・マネジメントまで30年間携わりました。

まあ、いわゆる企業戦士です。

しかし当初抱いていた、一所懸命働けば社会が良くなるという信念は、やがて経済の低迷、リーマンショック、東日本大震災を経て、

「今やっているものづくりこそが人のため、でなくては『幸せ』はない。」という想いに変わっていきました。

とはいえその実現は、営利企業の一従業員としては難しいもの。

ならばと地域に目を向けても、これまでの仕事漬けの生活が災いし、何の人脈もノウハウもありませんでした。

学生には企業インターンがあるのに、退職する時には地域での暮らしを試す場がありません。

このプロジェクトは、そんなものづくりのためにものづくりを楽しみたい、愛好家のための器です。